康熙三年(1664)五月廿四日,钱谦益走完了他起伏跌宕的人生之路,溘然长逝。钱谦益尸骨未寒,钱氏家族中以钱谦光、钱曾为首的族中人发难,逼缴出三千银两,并派了四艘船,搬空的家俱物件。无奈之中柳如是写下遗书,带着怨屈于六月廿八日在荣木楼悬梁自尽,是为钱氏家难。

家难的发生牵涉到家族内部的恩怨争斗,钱谦益之死,宣告了奚浦支钱氏的衰落,鹿苑支的崛起。钱谦益后人从此默默无闻,渐渐消失在人们人视线中。

康熙四年(1665),设在苏州的海防同知厅移到常熟,在坊桥与东门大街之间的严子禄手中购得园宅,此宅明代为陆姓住宅。严子禄是何许人也,暂时无法考证。严宅与钱宅为邻,有一圆门相通,方便进出。

海防同知厅曾发生过一次火灾,海防同知与随从躲到钱宅大厅暂避,钱谦益子钱孙爱开始泡茶端水热情接待,后问同知是何时考取功名,同知有些懵逼。随从连忙解释,同知乃旗人,非由功名。钱孙爱脸色大变,拂袖而去,把同知晾在一旁,同知大忿。

雍正二年(1724),常熟区域设和二县,同城而治,基本上是以河东街为分界线,西为常熟,东为昭文。但到文学桥拐了个弯,穿过,沿着如今的和平街到引线街,朝西到天宁寺巷,往北至半野堂五弦河畔,折向东达河东街,再往北抵水北门。半野堂属常熟,燕园与炳灵公殿和东门大街钱氏旧宅属昭文管辖。

次年,海防同知厅被裁,改成为县衙,其布局在言如泗纂,嘉庆七年出版的《常昭合志》中有明确的图示。东门大街旁有河,坊桥南北横跨,人们也习惯把这条路称为新县前。

昭文县设立后,要建城隍庙,此时钱宅已人去楼空,于是购得钱宅的茶厅、大厅改为城隍庙,常昭二邑的百姓在此烧香求签保平安。荣木楼在城隍庙大堂西侧,坐西朝东,园内有假山、桐树,就是非常著名的卷云石。

从二图可见昭文县的监狱当初接近东门大街,是在城隍庙大门和二门的西面,在荣木楼南或者西南位置且靠得很近。

乾隆四十四年(1775)十二月,北京大兴人王锦带了家眷来任昭文知县,王锦前后三任昭文知县,一任常熟知县。

绣楼在二堂东侧的小院落内,前后二幢,前为王知县居所,后为家属宿舍。第二年初夏,王知县赴江宁出差,期间王知县小妾与二个丫鬟毫无征兆,晚上吊死在楼中。诡异事件一出全城轰动。

王知县闻讯急速从江宁赶回,由时任常熟知县黄元燮来调查处理,经现场勘察,没有被谋害的迹象,最后以鬼作祟结案。

惨剧发生后,绣楼成了凶宅,无人敢踏进一步,慢慢被人淡忘。后人都误以为柳如是上吊在绣楼中。

乾隆五十三年(1788)三月,著名诗人到常熟访好友吴蔚光。在小东门外迎春桥吴宅素修堂与陈声和,孙原湘、席佩兰夫妇等人把酒言欢,品诗论曲,由吴蔚光引荐,孙氏夫妇投袁门下。

袁枚在聊谈中闻知柳如是的悲惨结局,惋惜之余感慨万千,于是把绣楼发生的故事经过一番天马行空的发挥,演绎成柳如是阴魂不散,化作冤鬼,写了一篇夺人眼球的《柳如是为厉》编入他的志怪小说《子不语》中。

惩恶劝善因果报应的故事有广泛的群众基础,容易引起共鸣。

从此楼房门窗紧锁,无入问津,历任昭文知县上任伊始都要到楼下祭拜一番。嘉庆十二年(1807)九月,绍兴人谢培掌昭文县事。第二年春末的一个晚上,杭州人陈文述与画家朱鹤年等数位朋友坐船由苏州来常,租住在蒋园作为行馆,到秋天才离开。

此时蒋园在陈文述笔下是“小楼花缺处,花外即青山。远塔三成见,高城一角环”。该园到嘉庆十九年(1814)被蒋因培购得后才称。园西北的半野堂早已破落不堪,“绛云楼阁久成薪,万卷藏书委劫尘”。

陈文述在大步道巷孙原湘双红豆斋听孙娓娓道来的故事,对这位传奇女子的才情倾心仰慕,也对其不幸遭遇嘘叹不已,于是与谢知县商量修葺清理绣楼,整洁一新,供奉柳如是灵位,作为纪念场所。

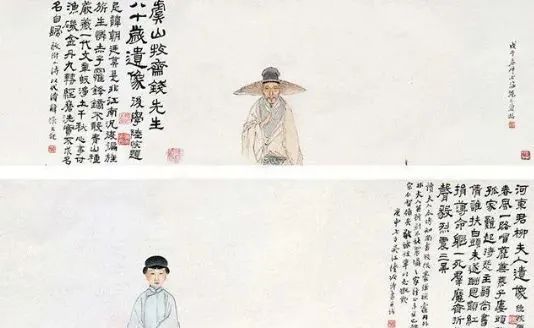

并拿出收藏的由画家吴履绘柳如是初访半野堂小像,请朱鹤年临摹一幅,悬挂灵位后。朱鹤年(1760-1844),字野云,号野堂、野云山人等。江苏泰州人。善画山水、人物、仕女、花卉和竹石,尤以山水、人物画著称,尤其被朝鲜人推崇。

陈文述还准备搜集柳如是遗诗刻在绣楼壁间,以传后世,不过这一工程并没有实施。《重修常昭合志》全文照录孙原湘《天真阁集》卷十九《钱牧斋故宅吊柳夫人》诗前小序:

宅今为昭文署,斋东偏小楼柳夫人殉节所也。百余年来人不敢居。新尹至,于门外拜祭加扃鐍焉。戊辰春,会稽谢君培宰斯邑,适陈大令文述因事过虞,商之谢君,絜此楼以奉夫人祀。出所藏夫人初访半野堂小像,属海陵朱山人鹤年重摹奉楼中。将求夫人遗诗镌诸乐石,纳楼壁以扬幽烈,而先征同人赋诗以识其事。[注1]

柳如是《人物山水册》之八,美国弗利尔美术馆藏

陈文述第一次来常昭,留下了美好的记忆,写下不少诗篇,离开时依依不舍。

嘉庆十四年(1809),陈文述来常熟主政。次年二月初春,陈文述闲暇之余,与来访的浙江籍好友查揆、高垲、孙均、方廷瑚等人在孙原湘陪同下探访久已榛芜的钱园柳墓,清除乱草,砍去杂树,累土堆砌,缅怀追思。

陈文述撰《重修河东君墓记》记其经过,查揆撰墓碣,孙原湘撰后记,以上三篇文均收录在各自的集中,并由书法家高垲书写勒于条石之上树在墓前,花时四个月。同年八月,高垲绘柳如是像立轴。这些浙江朋友在常熟停留了较长一段时间,帮助陈文述完成了怜香惜玉的心愿。

才人有幸获知音,陈文述尚有《蘼芜冢辞》和其妾文静玉有一首《蘼芜香影曲》对修复柳墓作了最好的注释。

陈文述内兄龚凝祚在《西泠闺咏》序中提到由高垲书丹,吴履为图,陈鸿寿在卷首题“蘼芜香影”四字的长卷,是上石的原件装裱而成,卷后有管筠、席佩兰、屈秉筠、谢翠霞、鲍印等女诗人题咏。[注2]

据考吴履(1740-1801),字旋吉,一字竹虚,号公之坦,一作公之它,别号瓦山野老、苦茶和尚、苦茶僧,浙江嘉兴人。工书法、篆刻,善绘事,工人物、花卉,尤长山水,造景幽异,可与黄易、奚冈相上下。士林称其有元人冷隽之趣。其时已过世,但石刻画像依据的是他的绘本。

嘉庆十九年(1814)八月,宋代著名书法家黄庭坚的后代江西抚州南城县人黄嵋知昭文县。

此公擅山水,工书法,是碑刻发烧友,于嘉庆二十一年(1816)把钱谦益门生顾苓绘柳如是像、王文治题“河东君小像”,顾苓隶书撰写的柳如是传,黄嵋和儿子黄树苓、黄树椿三人的《题顾苓河东君像传后》,包括王文治于乾隆五十五年(1790)五月初六日在苏州山塘寓所抄录袁枚的《题河东君画像》诗,王文治本人的《题河东君小像即用本传中入道韵二首》,孙原湘《钱牧斋故宅吊柳夫人》诗,聘名家钱泳精摹细刻镶嵌于楼壁间,这是绣楼内唯一的石刻。

黄嵋记道:“昭文官舍即钱宗伯旧第也,东偏有楼半楹,悬河东君初访半野堂小像,幅巾道服,有林下风,盖其殉节处”。黄知县上任时,朱鹤年所绘像和灵位仍在。这一系列石刻著录在1933年单独排印出版的丁祖荫《重修常昭合志·金石志》中,且注明石刻“已亡”,说明绣楼内的石刻最晚在丁祖荫修志之前已不知去向。

有人回忆1958年破除迷信铲除的石刻,笔者认为是城隍庙被毁后移到大仙堂的石碑。[注3]顾苓的真迹原件现收藏于辽宁省博物馆,作于柳如是去世不久的七月七日,是柳如是儒生打扮初访钱谦益这一版本的祖本,也是众多柳像中最为传神的佳作。

就这样绣楼变成荣木楼,而后的常昭县志均受孙原湘误导把昭文县署记录成钱宅,包括黄知县在内。咸丰十年(1860),太平天国攻占常昭时,昭文县衙大部分被夷为平地,剩余房屋由太平军驻扎。

常昭被清军收复后,在县衙东边建了几间房屋,权作办公之所,在荣木楼东北靠近大步道巷重建监狱。城隍庙也损毁严重。所以在光绪年间庞鸿文纂修的《常昭合志稿》中这几张图就不存在了。

此后出现的似佛非佛,似道非道,兼有祈福和治病功能的大仙堂,据熟悉大仙堂的胡荷生回忆,大仙堂是在绣楼西侧,这是真实可信的。[注4]说明大仙堂并非城隍庙建筑,有可能是县署图中最后第二排建筑,不是钱宅。

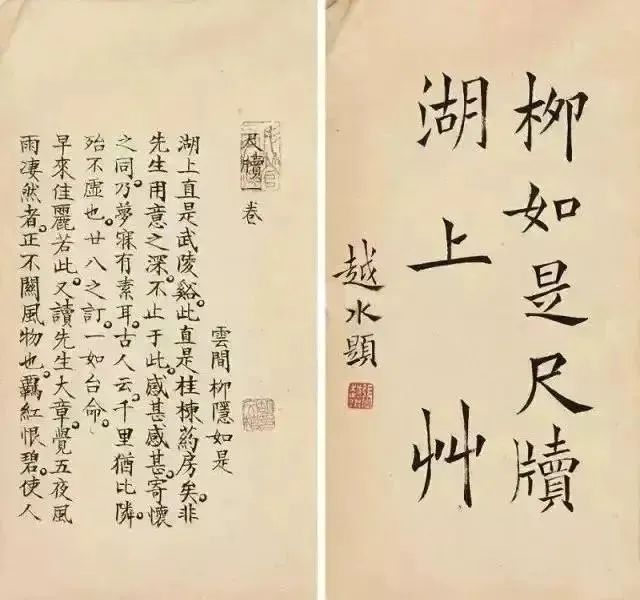

柳如是《月堤烟柳图》局部,该幅是现存最早的一件女画家所创作的写生山水图。

虞阳里、小步道巷是在县署毁后形成的小道。宣统元年(1909),邑人刘永昌等人在县署废址的西北创办城东小学,后更名虞阳小学。沿东门大街是一片空场沦为娱乐场所,不时有人在场上演戏耍杂,绣楼是常熟县政府钱粮处办公地。

1928年,在虞阳里开设虞东大戏院。抗战胜利后,在虞阳小学东边绣楼范围内建常熟新县前小学,绣楼经过改建,原有的木结构进行更换,加固以提高承重,相连的小间打通大间,楼上是教室,楼下是礼堂,增加窗户,提高室内亮度。尽管这样,绣楼仍未摆脱阴森恐怖的阴影,学生们心有余悸,教室内空无一人时不敢独自进入。

1958年,新县前小学并入塔前小学,逐步搬离。到1963年,公安局搬入,绣楼在公安局大院内,一直平安无事。随着时代的变迁,这一区域发生了蜕变,里弄纵横,建筑零乱。真正的荣木楼何时拆除,据吴正明先生考证为1958年。[注5]

有很多人把荣木楼与大仙堂划等号,也把绣楼与大仙堂等同,都是不正确的。

绣楼发生的变故,被道光年间的东张人郑光祖记录了下来,写在他的著作《醒世一斑录》杂述第8卷中。郑光祖(1776-1866),字企先,号梅轩,是一位徐霞客式的人物,曾游历全国各地,见多识广,我国西沙群岛就是他最先命名的。

他的关注点并非仅限于地理、地貌,《醒世一斑录》其中记录了发生在常熟地方的政治、经济、文化和社会生活的事件、掌故逸闻,以及天文地理,气候灾异等史料,被誉为百科全书式的一部笔记。

郑光祖观察细心,态度严谨,好多是亲身经历,亲眼所见,可信度极高。可贵之处能阐前贤名宿之谬,释俗传邪说之妄。

在书中郑光祖批评袁枚《子不语》“立品既失正,记事又无实。不独坏人心术,抑且误人闻见”。驳斥《柳如是为厉》一节道听途说,“只采道路之言,全未据实”。[注6]同时指出昭文县署与钱谦益宅混为一谈的错误,“宜辨正不讹”。

当然这是郑光祖出于对小说类书籍虚构事实的不屑,鲜明的观点在其著作中可以看出端倪,更是从维护柳如是的形象出发,还其真实面貌。

笔者见过绣楼,也一直坚信即是荣木楼,最近偶然翻阅该书才恍然大悟,早在乾隆晚期就已经产生误解,人们深信不疑是出于对柳如是的敬佩和怀念,把绣楼作为象征。

遗憾的是郑光祖的观点并非无懈可击,他在指正袁枚的同时,自己犯了把绛云楼搬到了荣木楼旁的错误:“我邑前明钱尚书牧斋故宅,后改建为今之新城隍庙。其宅原有茶厅、大厅等居屋,旁有绛云楼是牧斋藏蓄诸名家文稿及法书、名画、古玩之所。此楼先遭火废,余屋于雍正四年新分昭文县,因无新城隍庙,邑人权借其大厅为城隍公馆,于是钱氏卖其宅,俾改造为庙”。[注7]

笔者根据上述二图还有一个推断:郑光祖所言县署非钱宅是对于县署的主体建筑而言。绣楼是第二图中与荣木楼同在一个院落成直角的朝南小楼,而非县署内建筑,当初王知县从钱氏手中购得作为家属宿舍,在墙上开一门即可进出。那么绣楼确实是与钱柳有关,二楼在一起很容易混淆。这也就解释了为何第一图中没有楼房。黄嵋来知昭文时所言,楼仅半楹,荣木楼在黄知县所看到的时候已经拆掉了。

1932年,在昆山担任县长的邑人庞树森,到上海嘉定安定镇游玩,在震川书院走累了休息,无意中发现卧在草地上的二块残石是陈文述、查揆所撰二文,而孙原湘文与柳如是画像已佚失。

出于对家乡文物的热爱,庞县长惊喜之余速与有关方面交涉,震川书院属于嘉定、青浦、昆山三县教育局共管,需经一致同意。

在他努力下要回该碑,存放在县立图书馆,拟在修复补刻后回到柳墓原处。日寇占领常熟前,馆中工作人员怕再次丢失,将碑移至石梅读书台畔,掩埋在新建成的图书馆西侧的空地下,后再也没有挖掘。

据《嘉定县续志》附《前志补遗·金石志》中著录称河东君小像是道光三年(1823)三月陈文述另一位妾管筠(1789-1840)摹本,[注8]此时陈文述在江都知县任上。估计原石刻画像已佚,后由管氏重绘补刻。

邑人曹大铁藏有该拓本,卷后有《贺新郎·复瘞柳如是》,是1951年大铁先生得知柳墓被盗掘后,与工友一起收拾遗骨,重新埋葬后所作。

建筑不存,遗迹难寻。岁月无痕,文物有情。高垲所绘的柳如是像立轴珍藏于常熟博物馆,成为这段历史的重要见证。柳如是墓虽得到妥善保护,黄土一抔显得过于荒凉寒酸,有关单位是否可以再现“蘼芜香满蘼芜冢”的意境,把原有的石刻恢复,或者请当代的书画名家重新绘制书写,立在墓前的石亭内供人浏览。

遗恨只在回首中。民国初年,著名诗人、画家白采旅居常熟,曾在柳墓前徘徊良久,绘柳如是墓一幅,有感而发,赋《摸渔儿》词一首:

问前朝、几编青史?纷纷毁誉休数!紫袍乌髻曾相访,便抵卫公奇遇。时非主,算空老、庾郎萧瑟江南赋。归来闲住。胜吾谷霜林,尚湖烟艇,曾是共吟处。千秋恨,都付绛云一炬!才人身后酸楚,新孀况遣逢豪族,一死尚书知否?空惜取,向荒径,蘼芜小冢传缣素。桃花低护,正夕阳铺红。东风袅翠,肠断更无语。

[注1]孙原湘:《天真阁集》卷十九,清光绪刻本,常熟图书馆藏。

[注2]管筠:《小鸥波馆诗钞》卷二,李雷:《清代闺阁诗集萃编》第6辑,北京:中华书局,2015,第3507页。

[注3]孟东明:《戴逸传》,北京:光明日报出版社,2023,第583页。

[注4]同上,第584-585页。

[注5]吴正明:《钱柳遗踪考辨》,《古籍研究》2001年,第4期:第65-66页。

[注6]郑光祖:《醒世一斑录·杂述》卷八,清咸丰二年青玉山房刻本,常熟图书馆藏。

[注7]同上。

[注8]陈传德:《嘉定县续志卷附·前志补遗》,1930年刊本,常熟图书馆藏。

作者:李烨,江苏常熟人,研究馆员,文史专家,曾任常熟市图书馆馆长、博物馆馆长。

本网站每日更新互联网创业教程,一年会员只需98,全站资源免费下载点击查看会员权益