不同法律语境下,车辆使用性质判断标准

与“运输经营”认定方法

----以教练车角度为考察对象

观点

1. 在《道交法》语境下,《机动车类型术语和定义》是车辆使用性质的判断标准。

2. 在《道路运输条例》的语境下,同时具备“不特定性”与“商业性”特征,是“运输经营”的认定方法。

3. 利用教练车开展驾驶员培训业务属道路运输相关业务,无需配发《道路运输证》。

4. 车辆保险适用的费率与理赔依据,应按照《道路运输条例》语境下的“运输经营”的方法认定。

案情

吾某饮酒后驾驶教练车行驶至某路口,被某大队执勤民警当场查获,经呼气酒精检测,其血液酒精含量为22毫克/100毫升。交警依据《道路交通安全法》(以下简称《道交法》)第91条给予吾某罚款5000元、记12分、吊销机动车驾驶证且五年内不得重新取得机动车驾驶证,行政拘留15日的处罚。吾某以交警为被告向法院提起行政诉讼一、二审均被判决驳回。(详细案例请点击下方“阅读原文”获取)

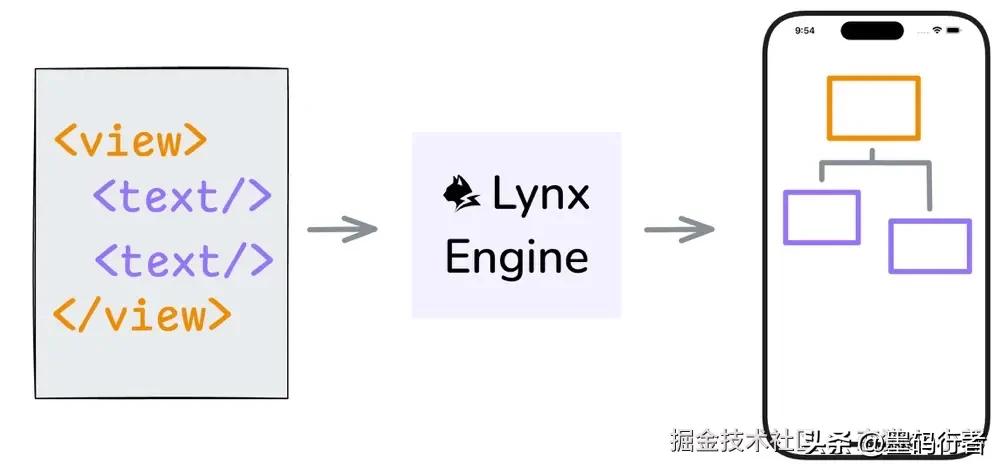

1、在《道交法》语境下,《机动车类型术语和定义》是车辆使用性质的判断标准。

2006年2月印发的《机动车驾驶员培训管理规定释义》(人民交通出版社)一书,写道:“教练车辆是一种特殊专用车辆,有专用教学装备和安全设施,所以不得随意改变其用途,特别是不得用于道路客运和货运经营活动。”认为,教练车只能作为教学工具,不得像其他营运车辆一样开展经营活动。然而《机动车类型术语和定义》(GA802—2014)中明确将教练车列为营运车性质。

我们认为,《机动车类型术语和定义》系公安部发布的公共安全行业标准,系交警行政执法的依据,其中《机动车类型术语和定义》的4.6.7章内容(包括表3)均为强制性标准,在车辆性质判断上具有强制的法律效力,因此教练车属于营运车辆性质。

表3机动车使用性质细类表

分类

说明a

营 运

公路客运

专门从事公路旅客运输的机动车

公交客运

城市内专门从事公共交通客运的机动车

出租客运

以行驶里程和时间计费,将乘客运载至其指定地点的机动车

旅游客运

专门运载游客的机动车

租赁

专门租赁给其他单位或者个人使用,以租用时间或者租用里程计费的机动车

教练

专门从事驾驶技能培训的机动车

货运

专门从事货物(危险货物除外)运输的机动车

危化品运输

专门用于运输剧毒化学品、爆炸品、放射性物品、腐蚀性物品等危险化学品的机动车

非营运

警用

公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关和人民法院、人民检察院用于执行紧急职务的机动车

消防

公安消防部队和其他消防部门用于灭火的专用机动车和现场指挥机动车

救护

急救、医疗机构和卫生防疫部门用于抢救危重病人或处理紧急疫情的专用机动车

工程救险

防汛、水利、电力、矿山、城建、交通、铁道等部门用于抢修公用设施、抢救人民生命财产的专用机动车和现场指挥机动车

营转非

原为营运机动车,现改为非营运机动车

出租转非

原为出租客运机动车,现改为非营运机动车

我们认为,根据《道交法》第91条:“饮酒后驾驶机动车的,处暂扣6个月机动车驾驶证,并处1000元以上2000元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处10日以下拘留,并处1000元以上2000元以下罚款,吊销机动车驾驶证……饮酒后驾驶营运机动车的,处15日拘留,并处5000元罚款,吊销机动车驾驶证,5年内不得重新取得机动车驾驶证。”规定,前述状告交警的行政诉讼案例判决驳回原告诉请,适用法律是准确的。这里要注意《道交法》语境下的车辆“营运性质”,是指所涉违法行为车辆的使用性质,其依据为《机动车类型术语和定义》(GA802—2014)。

2、在《道路运输条例》的语境下,同时具备“不特定性”与“商业性”特征,是“运输经营”的认定方法。

《中华人民共和国道路运输条例》(以下简称《道路运输条例》)第2条:“从事道路运输经营以及道路运输相关业务的,应当遵守本条例。前款所称道路运输经营包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营;道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训。”规定,客运与货运属于道路旅客运输经营(以下简称“运输经营”),而驾驶员培训等属于道路运输相关业务(以下简称相关业务)。实务中,与《道交法》语境下车辆“使用性质”之判断标准相衔接的是《道路运输条例》语境下“运输经营”行为之认定方法,但因体制原因、思维原因、法规沿革原因、部门利益原因,导致其存在界定争议:

1982年4月27日,《国务院办公厅关于农业用拖拉机从事非营业性运输范围的通知》:“拖拉机在从事以下活动时为非营业性运输:从事田间作业和运送农产品入库;运送社队农副产品到指定的收购地点或集中地点;从公社或县城以及邻县附近的集镇和工厂,拉运本社队用的农业生产资料;完成农副产品交售任务后,拉运本社队自留农副产品到本县范围内或邻县附近的集市贸易市场;本社队的农田基本建设物资和社员生活资料在本县或邻县范围内的短途运输……”。

1982年6月11日,原国家经济委员会、交通部《关于改善和加强公路运输管理的暂行规定》:“非营业运输车辆系指为本单位内部的生产和职工生活服务,不与其他单位或个人发生各种方式运费结算的自备车辆,其余均为营业运输车辆。”

1986年12月29日,《公路运输管理暂行条例》(已废止)第5条:“公路运输分为营业性、非营业性两种。营业性运输指为社会提供劳务、发生各种方式费用结算的公路运输;非营业性运输指为本单位生产、生活服务,不发生费用结算的公路运输。”

1998年6月17日,国家计委、财政部、交通部《关于规范公路客货运附加费增加公路建设资金的通知》(计价管〔1998〕1104号)规定:以有否取酬来划分经营性运输将更加科学、更合适。所以,凡参加营业性道路运输的经营业户都应持有交通主管部门颁发的公路运输经营许可证,营运车辆持有营运证,并按国家有关规定,向车籍所在地道路运政管理机构交纳运管费。”

2000年3月,交通部公路司《关于对营业性和非营业性运输划分问题的复函》(公运政字〔2000〕57号)第5条:“营业性道路运输过程中发生各种方式费用结算除运费单独结算这种方式外,还包括运费、装卸费与货价并计,运费、装卸费与工程造价并计,运费与劳务费、承包费并计等结算方式。“

2004年7月,国务院法制办和交通部组成编写委员会编撰的《中华人民共和国道路运输条例释义》中解释:“道路运输活动根据是否以盈利为目的可以区分为经营性道路运输和非经营性道路运输。经营性道路运输,也就是道路运输经营,主要指为社会提供服务、发生费用结算或者获取报酬的道路运输。……非经营性道路运输,是指为本人生产、生活服务,不发生费用结算或者不收取报酬的道路运输。道路运输经营,主要指为社会提供服务、发生费用结算或者获取报酬的道路运输。”

《道路货物运输及站场管理规定》第2条:“本规定所称道路货物运输经营,是指为社会提供公共服务、具有商业性质的道路货物运输活动。”

《道路旅客运输及客运站管理规定》第3条:“本规定所称道路客运经营,是指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动,包括班车(加班车)客运、包车客运、旅游客运。”

我们认为,“运输经营”是在《道路运输条例》语境下的法律术语,首先应为道路上利用车辆开展的客运或货运行为,若不是车辆的其它设备运输或非道路中的运输,则不视为“运输经营”;其次其还应具备“不特定性”与“商业性”的特性,其中“不特定性”,表现在为社会不特定的对象提供道路运输服务,具体有外部性、广泛性和公开性,而商业性,表现为交易性、有偿性、营利性。对于某个企业或个人是否从事“运输经营”行为,不依其所操控的车辆使用性质来认定(不考虑交警执法依据),而是看其行为是否具备“不特定性”与“商业性”的特性来认定,区别只在于是合法或非法的“运输经营”。因此教练车虽然属于营运使用性质,且其开展的驾驶员培训行为也明显具有“不特定性”与“商业性”特征,但因其既不是客运也不是货运行为,故不构成“运输经营“行为。

由此,我们应该特别注意实践中以下几种存在争议的特殊情况:

(1)关于自货自运的问题。

根据《物流术语》(GB/T18354-2006),物流可分为第一方物流、第二方物流和第三方物流。第一方物流是指卖方即生产者或者供应方组织的物流活动;第二方物流是指买方组织的物流活动;第三方物流是由专业的物流企业组织的物流活动。且根据《中华人民共和国物权法》规定,商品在交付前所有权还是销售商的,因此利用车辆以第一、三方物流方式,向消费者交付产品或服务时具有典型的“不特定性”与“商业性”,应视为“运输经营”;而第二方物流方式则属于自货自运,不具有“不特定性”与“商业性”,不应视为“运输经营”。自货自运还有一种特殊形式,即企业内部非销售性转场,比如将自己的产品从生产部门转运至销售部门,因不具有“不特定性”与“商业性”,也不属于“运输经营”。

(2)关于校车与通勤车运输的问题。

职工接送车(企业通勤车)与校车是否为运输经营,也应按上述标准判断,当是学校与企业自行用车完成时,不具有“不特定性”与“商业性”,也不属于“运输经营”。

若通过第三方专业运输单位采购服务完成时,则应视为“运输经营”。

(3)关于工程材料运输的问题。

在我国建筑施工建设中,通常是把施工业务作为一个项目发包的。工程施工所需的土方、建材等各种材料的采购、装载、运输、接收、卸货、保存和保护,均由施工承包商负责,这在菲迪克(FIDIC)合同条款和我国的各类工程合同范本通用条款中都是一致的。工程材料是整体工程不可分隔的组成部分,项目业主作为发包方需要接收的,是整个工程,而不是工程施工所需的土方、建材等各种材料。发包方一般不单独选择材料供应商,工程材料的所有权在交付前属于材料供应商,交付后属于施工承包商。而工程材料运输只是工程施工的一个环节,如果有运输能力,承包商可以自行完成运输;没有运输能力的,也可以分包给运输企业,或者由材料供应商运输到工地。故,只有在运输企业根据承接外包材料运输业务,或者根据材料供应商送货上门的情况下,才属“运输经营”。

(4)关于超市、开发商免费接送顾客运输的问题。

生活中部分大型商场超市实行免费班车接送顾客;还有些房地产商也组织潜在顾客免费看楼等等。商场超市对乘坐免费班车的购物者与自行前往的购物者执行的是同样的价格标准,若认可其商业性,那么自行前往的购物者是否可以要求退还“运费”呢?故此种情况不具有“商业性”,不应视为“运输经营”。当然若商场超市或开发商通过外包第三方运输单位提供服务则不同。

(5)关于救护车运输的问题。

救护车配备急救医生、护士以及车载急救设备,专门运送、救护符合救护资格的病人,大部分救护车属于非营利性医疗机构或事业单位,不具有商业性,因而不是“运输经营”。

(6)关于邮政车、快递车运输的问题。

邮政企业用带有邮政专用标志车辆运递信件、包裹、报刊等邮件,依据《中华人民共和国邮政法》的规定,邮政普遍服务是国家基本公共服务的重要组成部分,不具有商业性,因而不是“运输经营”。但邮政企业开展的直递邮件业务,依据《关于对邮政企业的邮政车辆从事道路货物运输经营活动应依法纳入交通行政管理范畴的请示的复函》(交通部交函公路〔1999〕295号)的规定,则属于运输经营。另外,要区分邮政企业从事的邮政业务(《邮政法》第14条)与快递企业从事的快递业务区别,后者本质是货物运输法律关系,具有“不特定性”与“商业性”,根据《快递市场管理办法》(交通运输部令2008年第4号)属于“运输经营”。

(7)关于殡葬车运输的问题。

殡葬服务单位用运尸车运输尸体的行为,依据民政部等八部局《关于尸体运输管理的若干规定》(民事发〔1993〕2号)规定,尸体的运送必须由殡仪馆承办,交通运输管理部门的职责是协助民政部门,严禁私自接运尸体。因此不具有商业性不是运输经营。

(8)关于垃圾清运车运输的问题。

垃圾清运车外运垃圾,是环卫部门履行公共服务职责,自行将收集的垃圾清运至处理场所的行为,不具有商业性不是运输经营。但是其他运输单位受环卫部门委托从事垃圾运输就另当别论了。

(9)关于烟草配送车运输的问题。

烟草专卖批发企业为维护烟草制品流通渠道的规范和安全,向零售网点配送烟草制品,在批发价外不发生任何运输收费,不具有商业性不是运输经营。

(10)关于特种设备运输的问题。

叉车等设备并非车辆范畴,属特种设备(参见《场(厂)内专用机动车辆事故处理规则》一文),不应受《中华人民共和国道路运输条例》调整,故不是“运输经营”。

(11)关于租赁车辆运输的问题。

《行政许可法》颁布后汽车租赁经营不属于许可事项,交通运输部印发了《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》(交运发〔2011〕147号),指导各地交通运输主管部门和道路运输管理机构履行汽车租赁管理工作职责,故其应纳入“相关业务”范畴,也不属“运输经营”。关于租赁车辆与约租车的问题我们将在之后智善法媒的文章中阐述。

3、利用教练车开展驾驶员培训业务属道路运输相关业务,无需配发《道路运输证》。

2005年11月11日,交通部发布《关于启用新版道路运输证件的通知》中,并未将教练车规定为《道路运输证》经营范围的填写内容。目前,交通运输企业设立需要取得道路运输经营许可证的许可,但《道路运输条例》与《湖北省道路运输条例》均未规定每台教练车需要配发《道路运输证》,但《武汉市道路运输管理规定》在第11条,第26条却规定教练车需要办理《道路运输证》。

我们认为,武汉市政府的地方规章明显与上位法冲突,混淆了不同语境下车辆“营运使用性质”与“运输经营”的区别,也未区别“运输经营”与“相关业务”的不同,教练车无需配发《道路运输证》,交通部门不应以非法“运输经营”为由而对教练车开展的驾驶员培训行为进行处罚。

《湖北省道路运输条例》

第2条 本省行政区域内从事道路运输经营、出租汽车客运经营、道路运输相关业务的,应当遵守本条例。

前款所称道路运输经营包括道路旅客运输经营(以下简称客运经营)和道路货物运输经营(以下简称货运经营);道路运输相关业务包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、汽车租赁、装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送等。

第10条 从事客运、货运经营的,应当依法取得道路运输经营许可证和工商营业执照。准予道路运输经营许可的,运管机构应当向申请人投入运输的车辆配发道路运输证。

《武汉市道路运输管理规定》

第11条 道路运输经营者应当加强对营运车辆的管理,并遵守下列规定:

(一)客货运输车辆、教练车、租赁汽车应当依法取得相应的《道路运输证》;

第26条 机动车驾驶员培训机构向运管机构提出新增教练车申请的,运管机构应当对其教学场地、教学人员、教学设施和质量信誉考核等情况进行综合评审,并根据评审结果作出是否同意的决定以及确定可以新增教练车的数量。经批准新增的教练车应当依法办理教练车牌照和《道路运输证》。

第28条 机动车驾驶员培训机构应当按照全国统一的教学大纲开展培训业务。培训时,教练员应当携带《道路运输证》、《机动车驾驶培训教练员证》以及《教学日志》,按照规定使用教练车和学时记录装置,如实填写《培训记录》和《教学日志》。培训结束时,应对学员进行结业考核,考核合格的颁发《机动车驾驶员培训结业证书》。

实务中无论是立法人员、司法人员、还是执法人员都容易混淆两种法律语境下“营运使用性质”与“运输经营”行为两者的区别。车辆在上牌登记时交警部门会依据车辆的功能与用途,按照《机动车类型术语和定义》分类登记,但即使是利用登记为“营运使用性质”的车辆开展的具体工作也不一定构成《道路运输条例》语境下的“运输经营”行为;作为已取得了道路运输行政许可的市场主体,其所属的车辆不均需配发《道路运输证》,利用其所属车辆的工作不一定构成《道路运输条例》语境下的“运输经营”行为。

4、车辆保险适用的费率与理赔依据,应按照《道路运输条例》语境下的“运输经营”的方法认定。

中国保监会发布的《机动车交通事故责任强制保险费率方案》规定:“用于驾驶教练、邮政公司用于邮递业务、快递公司用于快递业务的货车按照其行驶证上载明的核定载质量,适用对应的非营业货车或非营业客车的费率。”故在现实中保险公司对教练车、邮政车、快递车是按照非营运性标准收取保费。

我们认为,结合上文分析,在《道交法》语境下教练车虽使用性质上属营运,但在《道路运输条例》的语境下,利用其开展的驾驶员培训业务不属于“运输经营”,应按照非营运性车辆标准收取保费。但邮政车从事非邮政业务及快递车从事快递运输业务,无论其车辆使用性质登记如何,在《道路运输条例》的语境下均属于“运输经营”,应当按照营业货车的费率收取保费。

同时在保险诉讼实务中,有的案件中保险公司会依据《机动车商业保险行业基本条款》中:“非营业用汽车:指在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)行驶的党政机关、企事业单位、社会团体、使领馆等机构从事公务或在生产经营活动中不以直接或间接方式收取运费或租金的自用汽车,包括客车、货车、客货两用车。营业运输:指经由交通运输管理部门核发营运证书,被保险人或其允许的驾驶人利用被保险机动车从事旅客运输、货物运输的行为。未经交通运输管理部门核发营运证书,被保险人或其允许的驾驶人以牟利为目的,利用被保险机动车从事旅客运输、货物运输的,视为营业运输。”的约定,对非营业改营业车辆的保险事故拒赔,上述保险条款中 “营业运输”的定义与《道路运输条例》语境下的“运输经营”含义相同,均不同于《道交法》语境下车辆的营运使用性质,故应依据利用车辆开展的具体行为进行判断(“不特定性”与“商业性”的认定方法)。故在垃圾运输车、救护车、烟草配送车、工程运输车、邮政车发生保险事故的场合中,不应依据《道交法》语境下“营运使用性质”规定来认定构成“非改营业运输”而拒赔,而应结合前述第2点中的理由,根据《道路运输条例》语境下“运输经营”的规定进行判断。

综上,在司法实务中的具体案例往往涉及不同领域、层面、部门法律法规的综合运用,比如“因果关系”在刑法、合同法、侵权法、保险法中的内涵、认定标准、举证方法均不相同;再如“可预见的损失”在合同法、侵权法、海商法中的内涵、认定标准、举证方法也均不相同,因此具体案件办理中运用不同法律法规中相同或近似法律术语时,应区分在不同法律语境下相关法律术语的区别。

正如本文中“运营性质”与“运输经营”是相似法律术语,但前者是车辆静止状态下的性质划分;后者是利用车辆动态下的行为效果,两者在行政执法、行政登记、行政处罚、民事赔偿、保险理赔各个层面与领域的实质含义存在重大区别与联系,本文中教练车例子是个典型代表,它在《道交法》语境下是“营业”的使用性质,但利用其开展的驾驶员培训业务不是《道路运输条例》语境下的“运输经营”,不构成非法营运。我们办理具体案件时既要区分不同法律语境,还要防止与生活中的俗语意思相混淆。如此才能体现出法律人的专业性与思维方式的不同。

李涛:智善法律新媒体特邀作者,湖北省律协交通管理与运输法律专业委员会主任

本网站每日更新互联网创业教程,一年会员只需98,全站资源免费下载点击查看会员权益